パワエレにおけるEMCノイズ(前編)

2025.09.29

これまで50社以上の電子機器の設計開発におけるEMC問題の解決をご支援してきた図研テックの視点で「パワーエレクトロニクスにおけるEMC実装設計」を連載テーマに、プリント基板(PCB)を中心に実装技術の要素を交えてEMC対策について解説します。

連載記事一覧

<EMC設計関連>

-

- パワーエレクトロニクスにおけるEMC問題

- EMCにおける実装設計

- パワエレにおけるEMCノイズ(前編) <本記事>

- パワエレにおけるEMCノイズ(後編)

<熱設計関連>

この記事の目次

- はじめに

- ノイズとは

- パワエレ回路におけるノーマルモードノイズ

- ノーマルモードノイズの発生要因

- ノーマルモードノイズの伝達経路

- 放射エミッションのノーマルモードノイズ

- ノーマルモードノイズのまとめ

- 最後に

本記事の執筆者:図研テック株式会社 技術監督 古瀬 利之(プロフィール)

図研テックでは、「設計者によってEMC対策に対する考え方が異なるため、設計品質が安定しない」「開発テーマによって、EMC対策の効果の有無が変わるため、何から手を付ければ良いかわからない」「EMCに関する設計手順や基準が無いため、新規製品開発でEMC問題が起こりがち」といったお客様に、EMC対策の技術的な支援と、EMC設計プロセスの構築・標準化を中心とした業務改革の支援を行っています。→「設計・解析コンサルティング」サービス紹介ページ

はじめに

前回は、パワーエレクトロニクス(=パワエレ)から離れてEMCと実装設計について解説しました。

今回はパワエレにおけるEMCノイズと題して、ノイズの発生と伝達の基本的なメカニズムについて解説します。

ノイズとは?

そもそもEMCにおける「ノイズ」とは何かについて、改めて整理してみたいと思います。

「ノイズ」とは、処理対象にとって不必要な情報を指す言葉です。電気・電子機器においては、機器の動作を妨げる不要な信号や電磁波、ということになります。

電気・電子機器における「ノイズ」は、以下の3つに分類することができます。

電気・電子機器におけるノイズの分類

- 自然ノイズ

- 雷や静電気などのように自然界で生じる現象によるノイズ。

発生の予測・抑制が困難。 - 電波通信ノイズ

- 5G通信、Wi-Fi通信など、意図的に放射している電波のため抑制は不可能。

放射される電波は、他の機器からは不要な電磁波のためノイズとなる。 - 機器動作ノイズ

- 電気・電子機器が動作することで発生するノイズ。

意図せず発生するノイズだが、発生を抑制することは可能。

なお、EMCにおける「ノイズ」は、規格によって定義されています。

EMS規格で規定されるノイズは、前述の自然ノイズや機器の動作ノイズを模擬したものを付与し、試験対象の機器が正常に動作するかを試験します。

それに対して、EMI規格では製品群の特性に合わせて、伝導・放射エミッション双方ともに許容されるノイズ量が規定されています。例えば、車載製品向けの規格であるCISPR25では、ラジオ放送の周波数であるAM帯(0.5265 MHz ~ 1.6065 MHz)やFM帯(76MHz~90MHz)では、他の周波数帯より厳しい制限値が規定されています。

このようにEMC規格ではノイズは規格化されており、これらのノイズの発生要因や伝わり方を理解しておくことによって、EMC試験時の問題を少なくすることが可能です。

EMCにおける「ノイズ」の定義をおさらいしたところで、今回のテーマである自然界や電気・電子機器におけるノイズの発生と伝達の解説に移ります。

パワエレ回路におけるノーマルモードノイズ

ノーマルモードノイズとコモンモードノイズという用語は、EMCに関する書籍や技術記事では、必ずと言ってよいほど登場します。しかし、それぞれのノイズがどのようなメカニズムで発生・伝達しているのかについて、理論的かつ構造的に理解している技術者は意外と少ないのではないでしょうか。

そこで、それぞれのノイズがパワエレ回路においてどのように発生し、EMIノイズとして測定されるかについて解説します。

まずはノーマルモードノイズのおさらいです。本記事では、ノーマルモードノイズとは、回路動作により発生するノーマルモード電流が、伝導ノイズまたは放射ノイズとしてEMI測定で観測される成分と定義します。

では、ノーマルモード電流はどのように伝導ノイズとして測定されるのでしょうか?

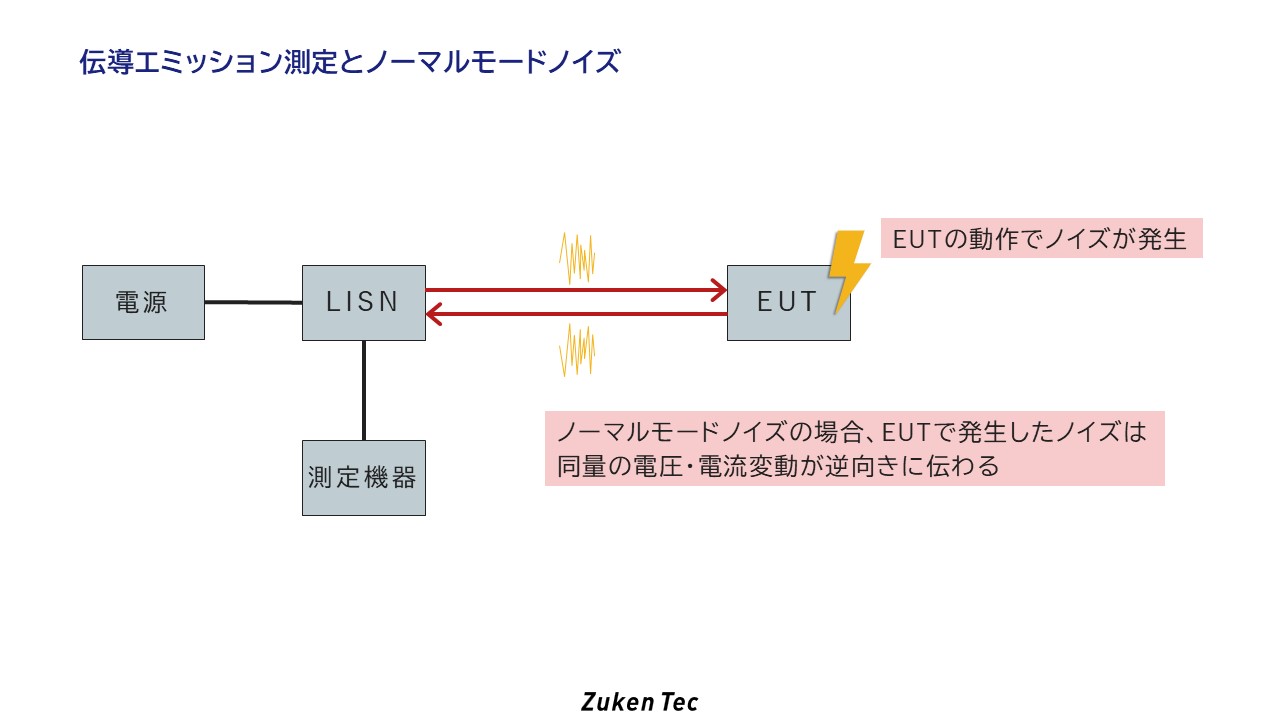

EMI試験で伝導ノイズを測定する場合、上図のように、電源ラインにLISN(疑似電源網)を挿入し、EUT(試験対象機器)で発生するノイズを測定します。(通信ラインの伝導ノイズを測定するケースもありますが、本記事では割愛します。)

EUTの回路動作によって生じた電圧・電流の変動がノーマルモード電流として伝達され、LISNで観測される場合、これがノーマルモードノイズ(伝導)です。この電圧・電流変動には、回路動作に伴う必然的なものと、意図せず生じるものがありますが、いずれもEUT内部で発生し、LISNに伝達されることでノイズとなります。

したがって、伝導EMIにおけるノーマルモードノイズはEUTの動作によって発生し、その際の電圧・電流変動がEUTとLISNの接続を伝達経路として伝わっている。と整理することができます。

ノーマルモードノイズの発生要因

ここからは、ノーマルモードノイズの発生要因と伝達経路に分けて考えてみます。

まずはノーマルモードノイズの発生要因です。本連載の第1回で解説した通り、パワエレ回路(主回路)のスイッチング動作が主な発生要因です。

スイッチング動作によるノーマルモードノイズの発生要因を、改めて整理してみると、次の2つに大別することができます。

(1)主回路のスイッチング動作

主回路を構成するMOSFETやIGBTなどの素子がスイッチング動作を行う際、電圧および電流に急激な変化が生じます。

スイッチング周波数自体は数kHz〜数MHzとそれほど高くはありませんが、波形が矩形に近いため、数百MHz以上の高調波成分を含みます。これらの高調波成分を含む電圧・電流の変動が、ノーマルモードノイズの主な発生要因となります。

(2)配線の寄生成分の影響

主回路への電源供給経路を含め、主回路の接続にはPCB配線、バスバー、ワイヤなどが使用されます。これらの接続には、インダクタンス・抵抗・キャパシタンスからなる寄生成分が必ず存在します。

また、主回路のスイッチング素子の端子リードにも同様の寄生成分が含まれています。

このような寄生成分を含む配線上で、(1)に示すような電圧・電流の変動が生じると、特にインダクタンス成分に応じてノイズが発生します。

(1)主回路のスイッチング動作については、回路動作として意図的に生じさせている電圧・電流変動です。この電圧・電流変動は、スイッチング素子の特性やゲート駆動回路動作によりdi/dtを小さくすることで、ノイズ源となる高周波成分を減衰させることが可能です。

また、(2)配線の寄生成分の影響については(1)と異なり、意図しない寄生成分の影響によるものです。ただし、意図はしていなくても、配線の寄生成分(特にインダクタンス成分)を小さくする、すなわち配線を短くすることで、ノイズを削減することが可能です。

ノーマルモードノイズの伝達経路

次に伝達経路について考えてみます。

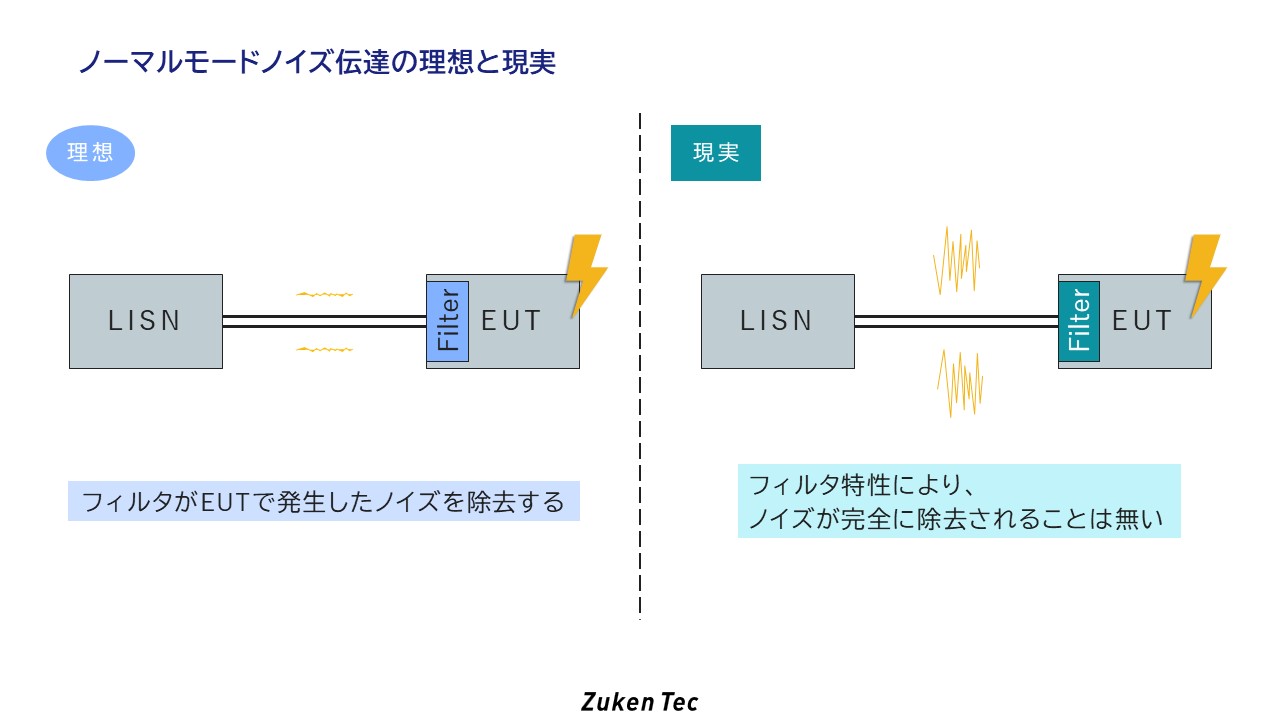

EUT内の主回路で発生したノイズは、ケーブルを介してLISNに伝わるため、EUT内のケーブルと接続するコネクタ付近にフィルタを挿入します。この対策によって、LISNへノイズが伝達しないようにできれば理想的です。

しかし、現実的には、このフィルタも全てのノイズを減衰できるわけでなく、フィルタから透過したノイズが伝導ノイズとなってしまいます。(このフィルタのノイズ減衰特性が非常に重要なのですが、フィルタ特性については、それだけで解説記事1回分のボリュームになりそうなので、ここでは割愛します。)

いずれにしても、ここではEUT内で発生したノイズの伝達は、フィルタ特性に大いに影響されるということを理解しておくことが重要です。

放射エミッションのノーマルモードノイズ

ここまでは、伝導エミッションにおけるノーマルモードノイズについて解説しました。

続いて、放射エミッションのノーマルモードノイズの解説です。パワエレにおいて、伝導と放射エミッションともにノイズの発生源は、主回路動作に起因するものがほとんどです。

伝導と放射エミッション、それぞれの違いは、伝達経路の違いです。伝導ノイズは電圧・電流変動がPCB配線やケーブルの導体を介して直接伝達するのに対して、放射ノイズではこのPCB配線やケーブルの導体をアンテナとして、電磁波を空間上に放射して伝達していきます。

それでは、ノーマルモードノイズはどのように、空間上に電磁波として伝播していくのでしょうか?

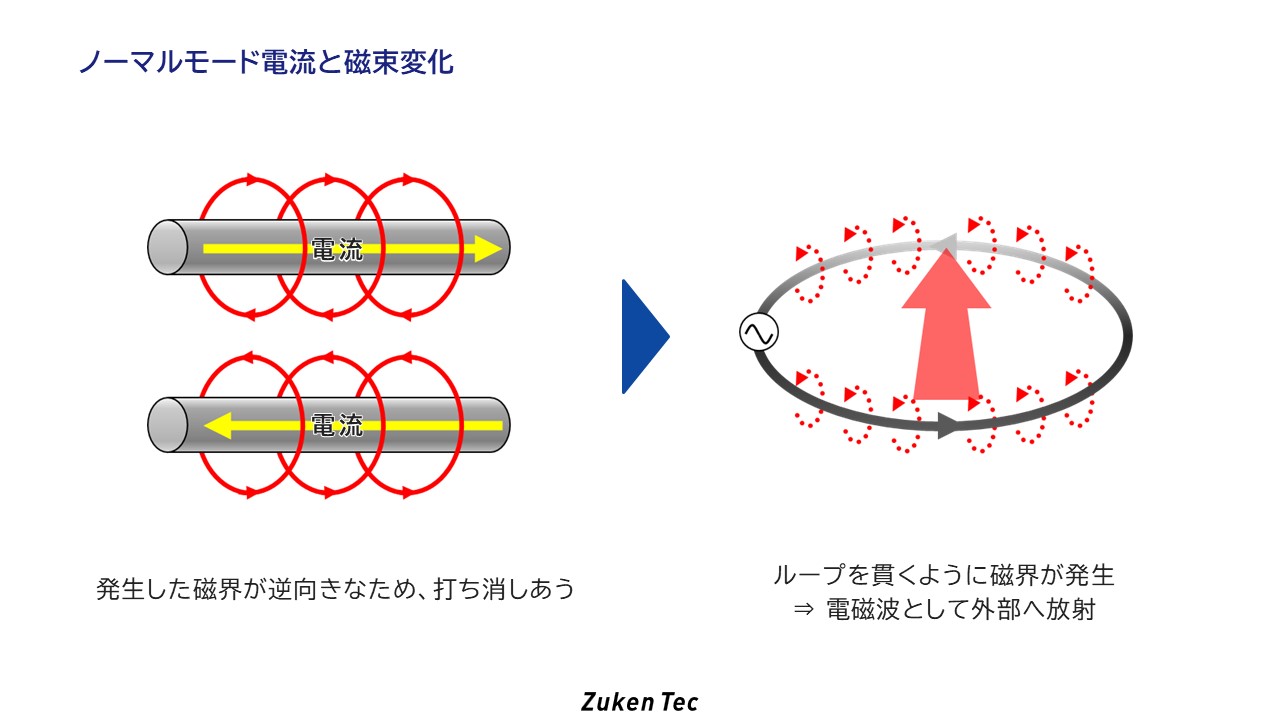

ノーマルモードノイズ、すなわちノーマルモード電流に起因するこのノイズは、その別名であるディファレンシャルモードの名のとおり、2線の回路において逆向きの電流が流れることで生じるノイズです。

第2回の記事のとおり、通常は逆向きに流れる電流は発生する磁界も逆向きになるため、互いに打ち消しあい電磁波が発生しません。

ただし、このノーマルモード電流がループ状に流れた場合、ループを貫くように磁束変化が生じることにより電磁波が生じます。

ノーマルモード電流によって放射ノイズが発生するケースは、原則としてループ状の電流が形成された場合に限られます。

ここで、お気づきの方もいらっしゃるかも知れませんが、前回の記事では「並行状態が完全でない箇所や、微妙な距離の違いなどにより、完全に打ち消し合うことができない場合に電磁波が発生する」と解説したことと、矛盾しているようにも見えます。

しかしながら、このように発生する電磁波は、厳密にはノーマルモード電流そのものによるものではなく、ノーマルモード電流がコモンモード電流へとモード変換された結果として生じるものです。このモード変換を含めたコモンモードノイズに関する詳しい解説は、次回の記事で取り上げる予定です。

ノーマルモードノイズのまとめ

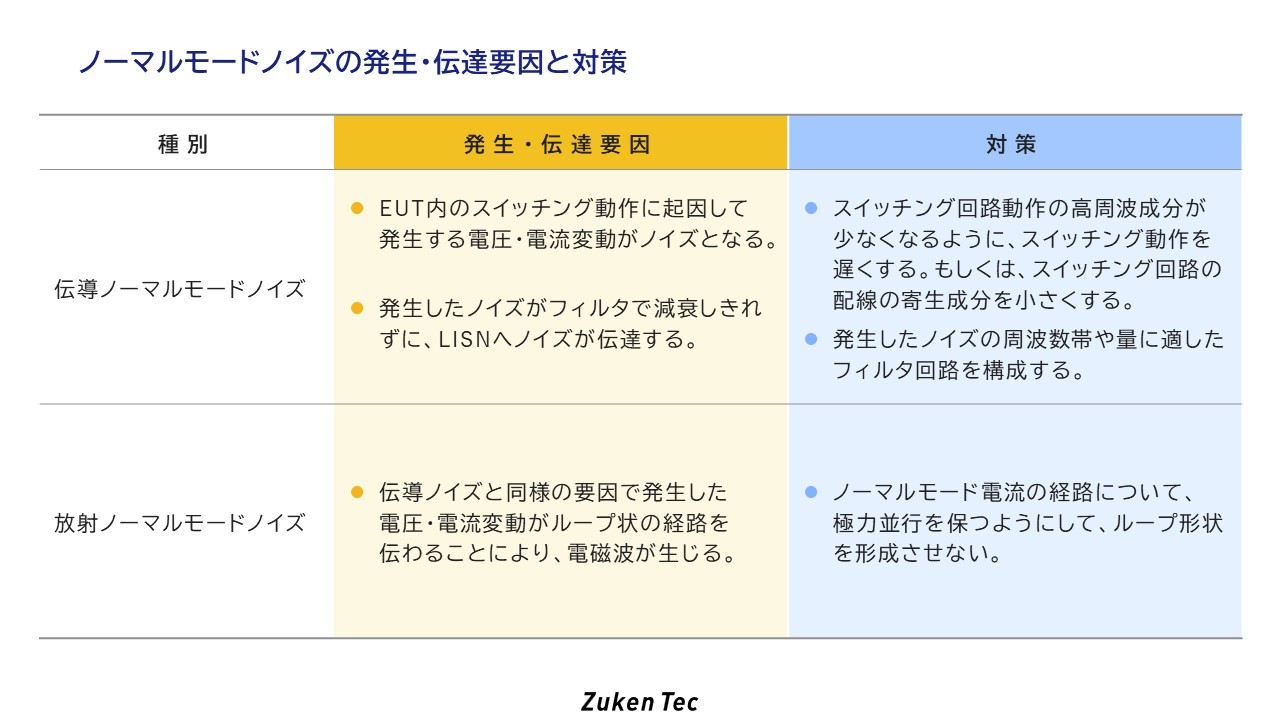

ここまで解説したノーマルモードノイズについてまとめると、以下のように表現することができます。

この表をご覧いただくと、ノーマルモードノイズに対する対策は、それほど難しい内容ではないのでは?という気がしてきます。

ところが、EMCに携わる多くの方に共感いただけるものと思いますが、「言うは易く行うは難し」の言葉の通り、実際の設計、特に部品サイズの大きなパワエレにおいては、実現が難しいことが多々あります。

この「難しさ」とその対応方法については、次回以降の記事で触れていく予定です。

最後に

今回は、パワエレにおけるノーマルモードノイズの発生要因とその対策について解説しました。次回「パワエレにおけるEMCノイズ(後編)」は、コモンモードノイズについてまとめる予定です。

ノーマルモードノイズに比べて、コモンモードノイズはその発生や伝達の原理が分かりにくく、対策も難しいという印象を持たれている方も多いかもしれません。

次回の記事では、コモンモードノイズの発生・伝達のメカニズムと対策方法について、できるだけ分かりやすく解説したいと考えています。

図研テックではEMC設計・対策を支援する「EMC設計支援サービス」やEMC、パワエレに関するスキルアップを支援する「eZラーニング(イージーラーニング)」のサービスを提供をしています。ご興味のある方は以下のリンクから詳しいサービス紹介をご覧ください。

連載記事一覧

<EMC設計関連>

-

- パワーエレクトロニクスにおけるEMC問題

- EMCにおける実装設計

- パワエレにおけるEMCノイズ(前編) <本記事>

- パワエレにおけるEMCノイズ(後編)

<熱設計関連>

この記事の執筆者

図研テック株式会社 技術監督 古瀬 利之

iNARTE EMC Master Design Engineer (Certificate No.EMCD-00243-ME)

1999年株式会社図研プロセスデザイン研究所(現、図研テック株式会社)に入社。

EMC設計・対策、高速半導体用インターポーザ、携帯電話用PCBを中心に電気設計業務を担当。

2014年よりEMC設計支援サービスやEMC設計教育サービスを立ち上げ、2021年より現職。

-

- KEC関西電子工業振興センター

iNARTE EMC設計技術者資格試験問題作成部会委員(2016-2018) - KEC関西電子工業振興センター主催 設計者向けEMC技術講座

「EMC設計におけるフロントローディングとデザインレビュー」

講師(2016-2019) - 環境電磁工学研究会(EMCJ)主催

第14回 EMC基礎ワークショップ 講師(2018) - ポリテクセンター中部主催

ディジタル回路のEMC実践技術講座 講師(2021-) - 第31回エレクトロニクス実装学会春季講演大会

講演大会優秀賞受賞

受賞講演「部品内蔵基板設計におけるCAE活用と、テスト容易化設計技術の展望」

- KEC関西電子工業振興センター

提供サービスのご紹介

「EMC設計支援サービス」の詳しい説明は、こちらの資料をご覧ください。

EMC設計をはじめエンジニアの育成・スキルアップにご興味をお持ちの方は、

「eZラーニング(イージーラーニング)」のサービス紹介ページをご覧ください。

メールマガジン『ZUKEN TEC NEWS』では、

設計や解析技術、CAD運用に関する情報や、図研テックのエンジニアが登壇するセミナーのご案内などをお届けしています。