最近の熱問題とその傾向(1)

2025.09.16

本記事では、これまで100社以上の電子機器の設計開発における熱設計導入、熱問題の解決をご支援してきた図研テックの視点から「熱設計の重要性と対策」について解説します。

この記事の目次

本記事の執筆者:図研テック株式会社 上席技術監督 藤田 哲也(プロフィール)

図研テックでは、「試作後の実験で許容温度を大幅に超過、すぐに使える新たな対策アイデアが欲しい」「熱設計の手順が決まっていないため、新規製品開発で熱問題が起こりがち」「熱問題発生時に相談できる上司や専門家が不在/多忙過ぎて実質“不在”」といったお客様に、熱対策の技術的な支援と、熱設計プロセスの構築・標準化を中心とした業務改革の支援を行っています。

→「設計・解析コンサルティング」サービス紹介ページ

ご興味を持っていただけましたら、記事と併せて詳しいサービス紹介資料をダウンロードして、ご覧ください。

はじめに

前回は、電子機器自体の進化と熱設計の考え方の変化点について解説しました。

「熱設計の重要性と対策」の連載第2回目は、最近の熱問題とその傾向(1)と題して、熱に起因する最近の事故事例と、近年多発しているリチウムイオン電池の熱問題について考えてみます。

2025年7月から8月にかけて、東京都内の在来線と新幹線内で起こったモバイルバッテリー発火事故が立て続けに報道されました。

報道によると、発火したモバイルバッテリーはリコールの対象となっていた製品だったようです。また、現在は電車内にモバイルバッテリーの持ち込みなどの制限は無いため、電車を利用する私たちに対する注意喚起について、国土交通省と鉄道会社で協議を進めているとのことです。

これらの報道を見て、エンジニア視点で改めて考えてみると、リチウムイオン電池については、作る側と使う側の両者が、もう少し仕組や使用上の注意点を共有できるように、情報発信を強化する必要があるのではないか?と思い至り、熱問題の事例として取り上げることにしました。

「熱問題」の情報ソース

電子機器の熱問題を調べるときには、NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)の製品事故情報データベース「NITE SAFE-Lite」が参考になります。

NITEの製品事故情報・リコール情報のデータベースは、2024年にアップデートされて、「NITE-SAFE-Pro」と前述の「NITE-SAFE-Lite」に分かれたようですが、熱問題の事故事例を参照する目的であれば、Liteでも十分情報が得られます。

NITE SAFE-Lite(https://safe-lite.nite.go.jp/)にアクセスして、事故情報のタブのまま、「フリーワードで探す」のキーワードを「熱」として検索すると、約24,000件ヒットしました。(2025年9月時点)

事故事例が一覧表示されますが、ブラウザ上では、事故原因などが表示されないので、csv形式でダウンロード、それをEXCELで開くと、事故通知内容と事故原因が参照できます。

ダウンロードした約24,000件のデータは、1988年からのデータなので、まずは「事故受付日」の列で、2020年1月1日以降に絞り込んでみると事故事例が2,952件あります。(本稿の趣旨は、「最近の熱問題」なので、ここ5年間に絞ります。)

「熱」で検索したデータには「ガスボンベ」や「なべ」など、電子機器とは関係しない品目もヒットしていますが、それほどの件数では無いので、この2,952件の内訳を見ていくことにします。

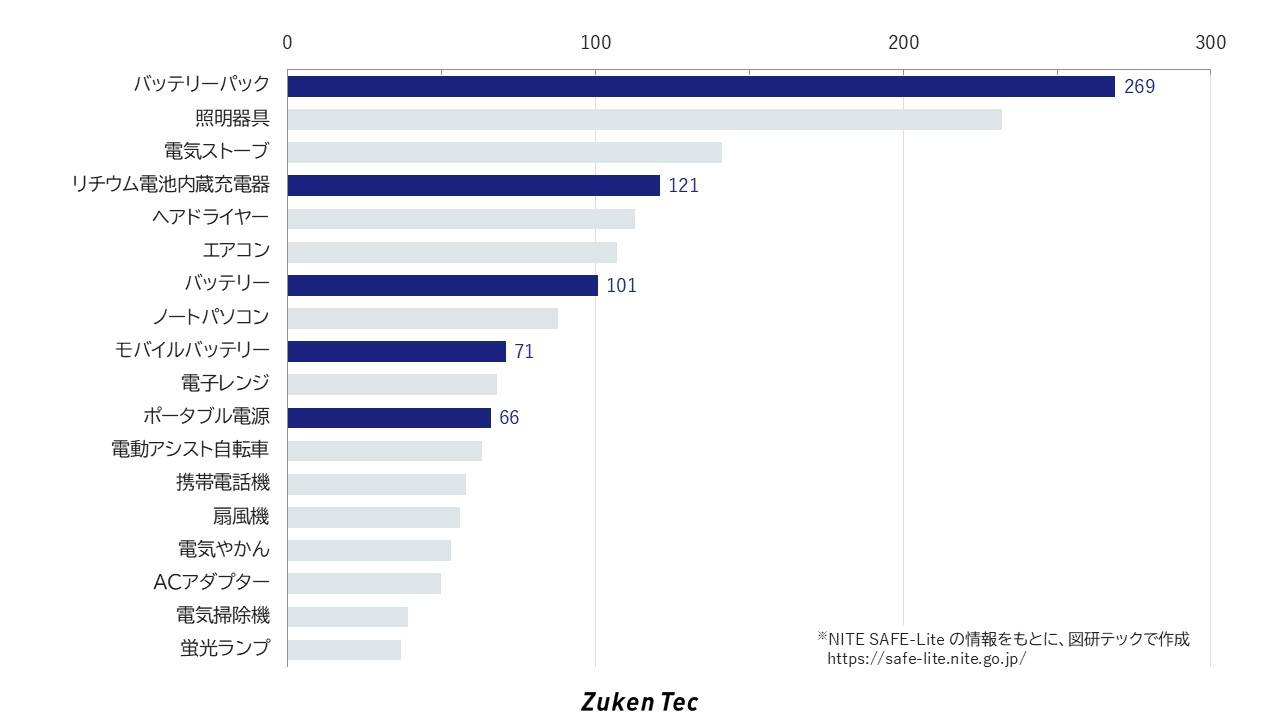

まずは、「品名」の列で整理してみると、上位20項目の内訳は以下のグラフの通りです。

「バッテリーパック」や「リチウム電池内蔵充電器」「モバイルバッテリー」「ポータブル電源」など、バッテリー・電池に関連する品名が上位に並びます。

また、「品名」や「事故原因」にバッテリー・電池が含まれているものが1,206件、その内、「リチウムイオン電池」を含む事故事例は1,159件と圧倒的多数であることがわかります。

(2020年からの5年間の事故件数が2,952件なので、全体の約40%が「リチウムイオン電池」に関連した事故だと推測できます。)

事故内容を詳しく読んでみると、充電中の発火が多く、事故原因は、焼損が激しくて原因特定ができない、といった内容が目立ちますが、ほとんどが異常発熱によるものとされています。

ここからは、最近の熱問題の原因として、圧倒的多数のリチウムイオン電池の異常発熱について、少し掘り下げて考えてみたいと思います。

リチウムイオン電池とは?

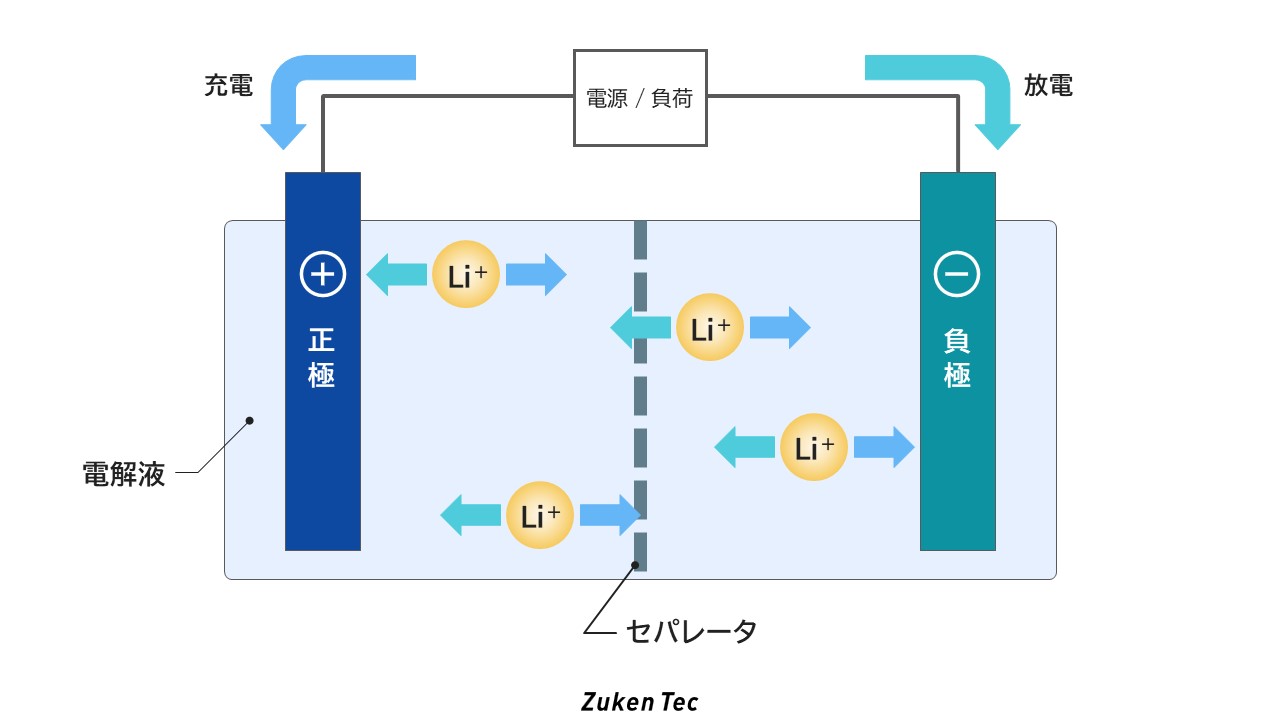

私自身はリチウムイオン電池の専門的な知識はありませんが、文献をあたってみると、リチウムイオン電池の基本的な構造は、「正極にはコバルト酸リチウムなど、負極には黒鉛が使われ、多孔質のセパレータを通して電解液中のリチウムイオンが移動することで充放電ができる。」と説明されています。

リチウムイオン電池は、セパレータが薄く、電解液は水溶液ではなく有機溶剤が使われ、過充電すると負極にリチウムのデンドライト(樹脂状結晶)ができてしまう、という特徴があります。

このため、外力やデンドライトで正極と負極がショートする。また、電解液が高温で黒鉛と反応する。といったことが原因で、リチウムイオン電池全体の温度が上がり、セパレータが溶解、200℃以上になると、正極が熱分解して酸素が発生し、気化した電解液と反応して激しく燃焼してしまう ――ショートや電池全体の温度上昇につながる原因は、色々と想像できますが、事故事例の多数を占めていた「リチウムイオン電池の異常発熱」は、このようなメカニズムで起こっているようです。

「熱設計」の視点で見るリチウムイオン電池

このようなリチウムイオン電池ですが、すでに実用化されて30年以上経過しており、技術基準や安全規格なども整備され、また電池の安全性技術も進化しています。

直近では令和4年に電安法技術基準の解釈が改正され、安全性要求事項として試験法が規定されており、体積エネルギー密度(=(交渉電圧(V)×定格容量(Ah))/バッテリー体積(L))が400Wh/L以上のものは電気用品安全法の対象品になっています。(自動車用、原付用、医療器具用、産業機械用は除く。)

それでは「熱設計」の視点では、リチウムイオン電池の許容温度は何℃と考えて「熱設計」を進めるべきでしょうか?

電安法の試験では130℃までの加熱試験や75℃4時間~-20℃4時間の温度変化試験などがありますが、電極や電解液の材質や構造が製品によってまちまちなので、結局は電池メーカの許容温度に従わなくてはなりません。

試しにWebで調べるとメーカによって許容温度は40℃や、85℃など様々な仕様の製品が流通しています。自分が設計する製品にリチウムイオン電池を使用する場合には、仕様や適用規格だけではなく、リチウムイオン電池自体の構造や材料の違いなどを理解し、製品仕様に合致した製品を選択する必要があります。

ここで改めて「熱設計」の視点で考えると、リチウムイオン電池も製品を構成するユニット・部品のひとつとして、リチウムイオン電池の仕様上の許容温度にマージンを含めた目標温度を設定し、それを超えないように、放熱はじめ消費電力の監視や制御を含めた「熱設計」を行う、ということになります。

このように整理すると、部品自体の特性は異なりますが、リチウムイオン電池も半導体部品も目標温度を設定して、それを実現する構造・制御を製品設計全体で考えるという「熱設計」の基本どおり、と理解することができそうです。

もっとも、「マージンを含めた目標温度の設定」それ自体が、私たち熱設計に携わるエンジニアの悩みであることに変わりは無いのですが・・・

まとめ

今回は、最近の熱問題の傾向を、事故事例から紐解き、特に事故・問題の原因となっている件数が多かったリチウムイオン電池に着目して解説しました。

記事を書くにあたり、いくつかの文献や報道内容を見ていくうちに、リチウムイオン電池を正しく安全に利用するためには、リチウムイオン電池にも構造や材質の違いがあり、それによって許容温度や扱い方の違いなどがあることを、設計する私たちエンジニアが理解するだけではなく、製品の利用者(ユーザー)にも情報発信する必要があることを痛感しました。

最後に余談ですが、NITE SAFE-Liteは、熱問題に限らず、製品設計についてさまざまな気づきを得ることができますので、ぜひチェックしてみてください。

次回は「最近の熱問題とその傾向(2)」と題して、もう少し俯瞰して製品自体の小型化と電子部品の小型化が、どのように熱問題につながっているか?について解説する予定です。引き続き、本連載にご注目ください。

この記事の執筆者

図研テック株式会社 上席技術監督 藤田 哲也

1981年 沖電気工業株式会社入社、消防・防衛・車載等の各種無線端末及び基地局、有線伝送装置の実装設計を担当。その後、基幹伝送装置・MPEG映像伝送装置などの伝送装置や端末装置の開発リーダーとして装置取りまとめに従事。2003年 株式会社ジィーサス(現、図研テック株式会社)に転職後は、実装技術支援サービスの立上を牽引し、デジタルカメラやテレビ、プロジェクター、カーナビゲーションシステムなど、さまざまな顧客の製品開発を支援。2014年 技術者教育サービス「熱設計講座」、熱設計コンサルティングを立ち上げ、2021年より現職。JEITA電子実装技術委員会 実装技術標準化専門委員会 サーマルマネジメント標準化グループ委員

著書

-

- トコトンやさしい熱設計の本(日刊工業新聞社)

- 電子機器の熱流体解析入門(日刊工業新聞社)

- 最新熱設計手法と放熱対策技術(シーエムシー出版)

- 高熱伝導樹脂の設計・開発(シーエムシー出版)

提供サービスのご紹介

「熱設計支援サービス」の詳しい説明は、こちらの資料をご覧ください。

熱設計をはじめエンジニアの育成・スキルアップにご興味をお持ちの方は、

「eZラーニング(イージーラーニング)」のサービス紹介ページをご覧ください。

メールマガジン『ZUKEN TEC NEWS』では、

設計や解析技術、CAD運用に関する情報や、図研テックのエンジニアが登壇するセミナーのご案内などをお届けしています。